Umweltarchäologie war nach Falko Daim schon 2011 „ein Gebot der Stunde“. Im Seminar soll anhand ausgewählter Beispiele aus den letzten Jahrzehnten nachvollzogen werden, wie der Einfluss des mittelalterlichen Menschen auf Natur- und Kulturlandschaft und die Folgen dieses Handelns archäologisch-interdisziplinär erforscht wurde und ob aus den Ergebnissen dieser Untersuchungen Konsequenzen gezogen worden sind.

- Kursverwaltung: Kittel Jessica

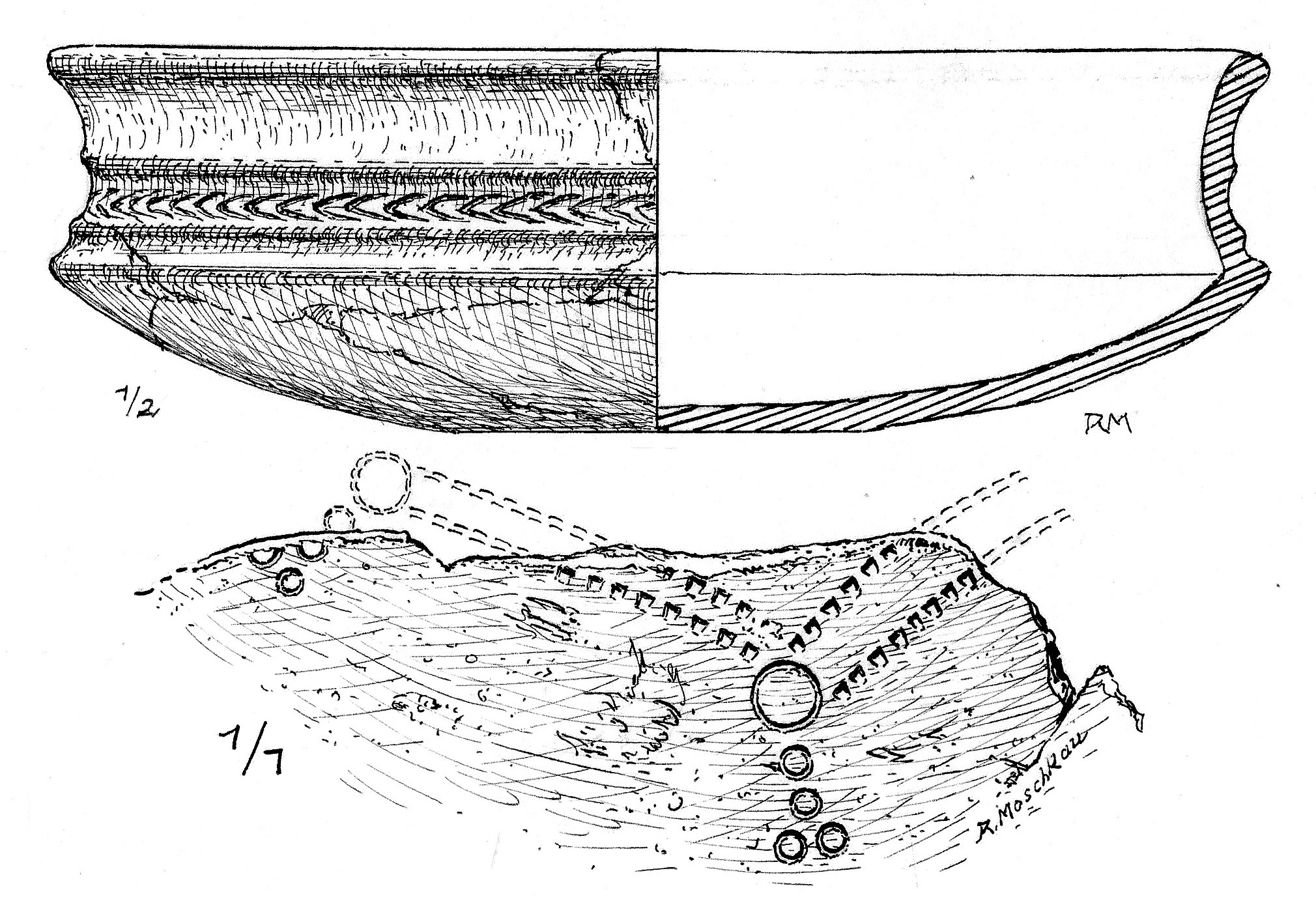

Die Definition und gegenseitige Abgrenzung archäologischer Kulturen anhand ihrer Sachkultur bildet seit Beginn der Erforschung des Europäischen Neolithikums einen essentiellen Bestandteil der wissenschaftlichen Diskussion jungsteinzeitlicher Lebens- und Wirtschaftsweisen. Besonders intensiv diskutiert wurde dabei die Frage, inwieweit die archäologischen Gliederungseinheiten mit sozial homogenen Menschengruppen gleichgesetzt werden können.

In der Übung sollen einerseits bedeutende forschungsgeschichtliche Aspekte in der Entwicklung des Konzepts, andererseits Elemente der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion beleuchtet werden. Einen weiteren Schwerpunkt wird die Vermittlung und praktische Anwendung ausgewählter Methoden der Bestimmung, Klassifikation und chronologischen Ordnung neolithischen Fundmaterials bilden, mit denen grundlegende Fähigkeiten der Analyse archäologischen Fundguts erschlossen werden sollen.

- Trainer/in: Stolle Reinhard

Allgemein wird die jüngere vorrömische Eisenzeit mit der Ausbreitung kultureller Merkmale der Jastorfkultur ins südliche Mitteldeutschland in Verbindung gebracht. Dabei entwickelte sich der Begriff von einer Verwendung für bestattungsplatzspezifische Eigenarten Nordostniedersachsens zu einem Phänomen, mit dem man brandbestattende Gruppen großer Teile Mittel- und Norddeutschlands sowie Dänemarks bezeichnet. Durch neuere Forschungen kristallisieren sich vornehmlich auf der Basis von Grabfunden jedoch deutlich kleinere Räume mit vergleichbaren Bestattungssitten, aber signifikanten Unterschieden heraus. In der Übung sollen anhand ausgesuchter Fundplätze Mitteldeutschlands die Entwicklung der jüngeren vorrömischen Eisenzeit näher beleuchtet und eben jene Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede herausgearbeitet werden. Ein wichtiger Aspekt der Lehrveranstaltung wird die Einbeziehung einzelner Funde beziehungsweise Fundkomplexe aus der archäologischen Sammlung des Leipziger Naturkundemuseums darstellen.